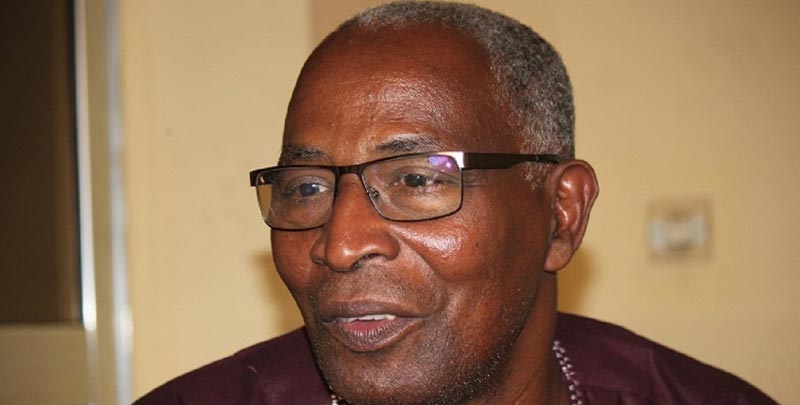

Par Abdellali Merdaci

Lors du conseil des ministres qu’il a présidé le dimanche 19 décembre 2021, le Chef de l’État, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions au Premier ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour tenir l’Université éloignée des débats idéologiques. Ce n’est, pour le moment ni un décret ni une ordonnance. Juste une mise en garde, qui n’est pas inutile. M Tebboune a aussi exprimé le souhait d’une autonomie de l’Université, qui devrait appeler une législation claire, introduisant de nécessaires garde-fous dans son fonctionnement. Dans « Le Quotidien indépendant » (Alger, 21 décembre 2021), deux universitaires, MM. Abderrazak Adel (Université de Khenchela) et Nacer Djabi (CREAD, Alger), en font une lecture restrictive, plus spécialement informée par leur appartenance partisane et idéologique et par leur présence dans le néo-hirak.

M. Tebboune est intervenu sur l’Université de manière tout à fait opportune parce qu’il est urgent qu’elle se désinvestisse totalement des conflits politiques, qu’elle ne doit plus en être l’exutoire, qu’elle se tourne nettement vers ses fondamentaux, la pédagogie et la recherche.

L’Université à l’aune du magma politico-idéologique

M. Abderrazak Adel, enseignant-chercheur en économie, est certainement un pédagogue à la compétence avérée, mais son interprétation du rapport entre l’institution universitaire et la politique reste datée et de parti pris. Il déclare ainsi au quotidien algérois : « Dépolitiser et désidéologiser l’Université, c’est produire des savoirs et des acteurs aseptisés et désintellectualisés ». L’Université a-t-elle vocation, selon Adel, à former à la politique et à l’idéologie ? Cette affirmation ne fait pas le départ entre la demande politique comme moteur de la science et de la production de savoirs et l’embrigadement politique et idéologique détestable des personnels de l’Université (administratifs et techniques, enseignants-chercheurs et chercheurs) et des étudiants.

– Science et politique

Précisons-donc. La science est toujours liée à des attentes politiques et idéologiques, à des demandes spécifiques de l’État et de son pouvoir. À titre d’exemple, les programmes spatiaux de la Nasa échappent-ils aux projections politico-idéologiques de l’État fédéral américain ? Et en Russie, et en Chine. Ainsi, la bataille pour la conquête de la planète Mars, engagée sur le long terme,réunit les partis de pouvoir aux États-Unis d’Amérique. Mais cette productivité

scientifique des institutions de la recherche des puissances mondiales s’apprécie aussi dans les domaines des sciences de la santé, de l’informatique et de l’ingénierie, en réponse à des attentes strictement politiques. Avant d’être un redoutable outil d’espionnage, « Pegasus », rassemblant une élite d’informaticiens, est un produit de l’industrie militaire israélienne approuvé l’État et l’idéologie sionistes. En Corée du Nord, la production d’armements

nucléaires, relayée par un encadrement scientifique performant, est un objectif de

l’État.

Ce qui manque à l’Université algérienne, ce sont des directives politiques et idéologiques au stade le plus éminent de l’État pour impulser la recherche scientifique de haut niveau dans tous les domaines, y compris la sécurité de l’État. Mais, en matière de découvertes et de brevets, la recherche en Algérie reste enclavée et ne contribue pas au progrès social. Pourtant, elle n’a manqué, et elle ne manque, ni de moyens financiers ni de potentialités humaines et matérielles. Lors de la propagation de l’épidémie du coronavirus en Algérie, au printemps 2020, les Instituts et Centres de biologie médicale nationaux, qui ont coûté plusieurs milliards de dollars au budget de l’État, ont triomphalement salué la production de solutions hydro-alcooliques. Cela ne confine-t-il pas au ridicule ?

Aujourd’hui la petite quincaillerie de mon quartier, qui n’est pas un laboratoire budgétivore de l’État avec des cohortes de chercheurs confirmés, en propose sous son propre label. La formule de fabrication de ce produit est désormais dans le domaine public. Il est temps de savoir réellement ce qu’ont produit – et découvert – nos grands centres de recherche. Une des missions du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est de publier chaque année le signalement des travaux scientifique et des brevets enregistrés.

L’absence de l’État comme commanditaire dans les domaines des sciences et des technologies et le manque de confiance observé envers les chercheurs nationaux restreignent les capacités et l’impact de la recherche. Je voudrais donner deux exemples de l’inconséquence du rapport des pouvoirs politiques à l’Université algérienne, qu’ils ont depuis très longtemps tenue dans un mépris résolu. En visite au barrage de Beni Haroun (Mila), une des plus grandes œuvres de l’Algérie dans le domaine hydraulique, le président Bouteflika avait préalablement, devant les caméras de la télévision d’État, soumis son exploitation à une expertise étrangère, mettant entre parenthèses les spécialistes de l’Université algérienne. Un chercheur émérite de l’Université a fait état, avant même son inauguration, de la fragilité des piliers du pont géant de Constantine dénommé Salah Bey. A-t-il été écouté dans

les hautes sphères de l’État ? Ce pont, voie de désengorgement du centre-ville, est aujourd’hui emprunté quotidiennement par des milliers de véhicules, notamment des bus et des camions. Suite à l’alerte documentée de ce spécialiste du génie sur la nature du sol et des piliers de soutènement, le gouvernement a-t-il initié et reconduit des opérations de contrôle de la viabilité de l’édifice, qui reste inachevé ?

Le gouvernement algérien ne sait pas parler à son Université. Il se contente chaque année de financer des laboratoires et des équipes de recherche sans aucune visibilité et sans production utile à la société et aux entreprises. Leurs travaux, toutes spécialités confondues, s’ils existent, demeurent inaccessibles. L’État devrait-il prolonger cette impasse et créditer des recherches sans contrepartie ? Pourquoi Abderrazak Adel ne s’inscrit-il pas – à raison – dans ce débat quisouligne autant l’inanité du gouvernement que des Universités ?

– Politiser, idéologiser l’Université

L’économiste de l’Université de Khenchela plaide, en vérité, pour le retour des

idéologies et des politiques à l’Université. En a-t-il dressé de strictes

conclusions ? Depuis les années 1980 jusqu’au dernier hirak, l’Université algérienne a été l’arène d’insensés et maléfiques grenouillages politico-

idéologiques. Comment ne pas rappeler, aujourd’hui encore, le crime impuni de

Kamel Amzal, vingt ans et des rêves d’adolescent, étudiant à l’Université d’Alger,

assassiné au mois de novembre 1982 par des islamistes dans l’enceinte

universitaire ?

Je peux témoigner personnellement des nuisances des factions politiques de tout acabit à l’Université avant et après la libéralisation du champ politique par la Constitution de février 1989. Je me souviens que l’Organisation communiste révolutionnaire (OCR, trotskyste clandestin, devenu le PST) où s’assemblaient les amis d’Abderrazak Adel, était à la manœuvre dans des départements de l’Université de Constantine, terrorisant enseignants et étudiants, mais aussi du PAGS (communiste, clandestin) dont des militants créaient, après Octobre 1988, à l’intérieur de l’Université, le Mouvement des Universitaires démocrates (MUD),

une organisation politique exerçant in situ, contre les lois et réglementations, brisant les franchises universitaires. Pour la petite histoire, ses trois membres fondateurs ont fait des carrières de recteur d’Université et de secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de recteur et de sénateur. La politique à l’Université comme tremplin pour des carrières de cadres supérieurs de l’État ? C’était possible. Plus tard, dans les années 2000, à l’heure du multipartisme bariolé, des syndicats estudiantins islamistes (sections universitaires de partis agrées, entre autres de Hamas et Nahda) négociaient directement avec les recteurs des notes et admissions collectives pour leurs

adhérents, en les dispensant d’assiduité. Brèves notations, en fait.

Rien ne devrait empêcher les travailleurs et les étudiants de l’Université d’adhérer au parti politique de leur choix, mais l’Université ne devrait en aucun cas en être la tribune. Que veut Abderrazak Adel ? Des partis politiques se faisant la guerre dans les Universités par syndicats interposés et groupuscules politiques non déclarés ? Gauche contre droite, islamistes contre laïcs, nationalistes de toutes tranchées contre tous. La Grande Querelle.

– Flash-back. La nostalgie d’un trublion

Dans une contribution publiée le 21 décembre 2021 sur son blog hébergé par Radio M, la radio du « Barbouze El Kadi » (merci à Boualem Snaoui de le rappeler), Abderrazak Adel salue la victoire du « hirak chilien » portant à la présidence de la République M. Gabriel Boric. C’est l’occasion pour lui de plonger dans la vive nostalgie dans son passé d’agitateur trotskyste à l’Université de Constantine, « idéologisé », « politisé », « intellectualisé ». C’était au printemps 1973. L’Institut des Sciences économiques organisait « un colloque académique aux relents militants de solidarité avec le Chili révolutionnaire », sous le thème « La transition socialiste au Chili ».

Abderrazak Adel se décrit à cette époque comme un « étudiant à la ‘‘fougue révolutionnaire’’ ». Dans une sorte de happening, comme en avaient pris l’habitude les étudiants de l’Université de Constantine depuis les manifestations de la Révolution agraire, Adel était intervenu rageusement sur un improbable timing socialiste en politique, en s’embourbant devant ses camarades et ses maîtres. Il note : « Je n’ai pas été raté par mes collègues qui tenaient à une transition pacifique et étapiste [sic] au socialisme ! » Trotskyste un jour, trotskyste toujours. Soit. On sait ce qu’il était advenu de l’expérience socialiste et révolutionnaire chilienne. Le président Salvador Allende, qui avait défendu la République sociale et démocratique contre les troupes du général Pinochet menées par des experts américains, s’était suicidé au palais de la Moncada, le 11 septembre 1973. Le fait est que le néo-hirakiste Adel, bien engagé dans le sillage politique, membre du secrétariat du PST, a une mémoire oublieuse. Le coup d’État, qui a renversé Allende dans le sang et provoqué des dizaines de milliers de disparitions dans le pays, a été ourdi par la CIA américaine et ses nombreuses couvertures bananières, ainsi United Fruit. S’il avait lu précautionneusement Ahmed Bensaada, Adel aurait découvert que l’activité de contre-révolution de la CIA dans le monde a été attribuée à la National Endownent for Democracy (NED), fomentant les

révolutions colorées dans les pays d’Europe de l’Est et les printemps arabes en Tunisie, Égypte, Syrie ; et, vainement, en Algérie. Or, désormais, Abderrazak

Adel pactise dans le néo-hirak avec les activistes et agents de la NED – prolongeant la CIA. Où est la logique politique ? L’économiste trotskyste de Khenchela peut pactiser avec le diable habillé des oripeaux de la CIA pour faire tomber M. Tebboune. Obsession pathétique, sinon pathologique.

En 1973, les étudiants algériens ravivaient le mythe du chanteur et guitariste Victor Jara, ami d’Allende et de Pablo Neruda dont il venait de présider un hommage national. La junte chilienne, qui avait parqué de milliers de militants du MIR et des citoyens chiliens dans le stade de Santiago, lui avait broyé les deux mains qui ont composé la musique de chants révolutionnaires anti-impérialistes et antifascistes, avant de l’assassiner entre le 15 et 16 septembre 1973. Il avait quarante ans. Ses hymnes enchanteront le Chili de Gabriel Boric, qui n’oublie pas.

– Les soubassements politico-idéologiques des savoirs universitaires

C’est faux de soutenir, comme s’y prête Abderrezak Adel, que l’Université produit des « savoirs et des acteurs aseptisés », hors sol, débarrassés des éclairages politiques et historiques. C’est aberrant de croire qu’elle forme des « intellectuels » – sauf si l’on méconnaît le sens et l’usage de ce mot. Les théories économiques qu’enseigne Adel ne reflètent-t-elles pas et n’objectivent-elles pas les soubassements politico-idéologiques qui les ont produites, des classiques aux néo-classiques, des marxistes et néo-marxistes (Cf.

Thomas Piketty) aux keynésiens, néo-keynésiens et post-keynésiens, des orthodoxes – y compris les animateurs des Écoles de Chicago et d’Autriche – aux hétérodoxes ? Comment comprendre, en France, relativement à ces derniers, le phénomène des « Économistes atterrés » et le glissement de l’économie doctrinale vers les sciences sociales ? L’économie en tant que disciple rationnelle n’est-elle pas traduite devant le tribunal de la société dans la lecture qu’en fait l’économiste Jacques Généreux, proche de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, dans son pamphlet « Quand la connerie économique prend le pouvoir » (Paris, Seuil, 2021) ? Il convient aussi de relever que la science économique sort de son

enclos et devient un levier de l’interprétation du fait littéraire autant que la sociologie : récemment, c’est un économiste qui a lu « La Comédie humaine » de Balzac à la lumière des doctrines économiques et des idéologèmes de son temps, de la Restauration (Cf. Alexis Karklins-Marchay, « Notre monde selon Balzac. Relire ‘‘La Comédie humaine’’ au XXI e siècle », Paris, Ellipses, 2021).

Il n’y a pas dans le champ des sciences humaines et sociales, du droit, des

sciences politiques, de l’économie, des lettres et des arts, de savoirs neutres, c’est

le rôle du bon enseignant universitaire d’éveiller ses auditoires à leurs contextes

formateurs, à leurs sources historiques, idéologiques et politiques. Cette liberté de pensée, sûrement politique, idéologique et intellectuelle, n’a jamais été discutée à Abderrazak Adel, aux enseignants-chercheurs de l’Université algérienne et à leurs étudiants par M. Tebboune et son gouvernement. Mais l’économiste de l’Université de Khenchela se préoccupe moins de la formation de savoirs et de leurs épistémès, notamment dans sa discipline, que de lever dans la famille estudiantine des trublions de l’agit-prop à l’Université, de réensemencer la politique et les idéologies – qui divisent – dans les campus. Gageons que le temps de jadis ne reviendra pas.

Pourquoi ne conviendrait-il pas de discuter avec les parangons de vertu politique de l’Université algérienne, entre autres Abderrazak Adel, autrefois coopté dans une commission nationale de refonte des programmes éducatifs, de la qualité et de l’actualité des savoirs distribués aux étudiants davantage que de leur formatage politique et idéologique ? Jusqu’à présent, Adel ne s’y est pas hasardé. Il faut toutefois reconnaître que des enseignants de l’Université algérienne continuent à prodiguer à leurs étudiants le même cours, qu’ils n’ont pas rédigé eux-mêmes, qui date parfois d’une cinquantaine d’années. Quel a été mon désappointement lorsqu’un professeur de psychologie m’avait assuré, en gage de sérieux, qu’il enseignait le cours d’un « pied rouge », coopérant technique français à l’Université dans les années 1960. J’ai lu, cet été, l’exposé des motifs d’une refonte des enseignements de littérature française diffusé dans les Universités de l’Est algérien, comportant une bibliographie d’appui à des propositions de programmes dont la référence la plus proche date des années 1970 – cinquante-et- une année pendant lesquelles la science des textes littéraires a marqué de nettes ruptures. À cette époque, la théorie du personnage de Philippe Hamon offrait un outil de description pratique. L’est-elle, toujours, en cette seconde décennie du XXI e siècle ?

Mais ni le ministre Benziane ni son administration pléthorique ne se soucient de la réalité profonde de l’enseignement dans les filières de lettres, arts, sciences humaines et sociales, du droit, des sciences politiques et économiques. Qu’en est-il de l’enseignement des sciences exactes ? Le professeur Ahmed Bensaada, co-auteur, en 1983, avec MM. A. Boucetta et M. Mebarki, du premier ouvrage sur les semi-conducteurs de l’Université algérienne, sans doute un des plus importants didacticiens des sciences en Amérique du Nord, ne cache pas son pessimisme sur une conception dépassée de l’enseignement des sciences physiques, sa spécialité,choisissant de se mettre en retrait de l’Université d’Oran. Quant à la technologie, sort-elle du grand balbutiement ? Un inventaire systématique des travaux didactiques publiés par ses enseignants-chercheurs dans toutes ces spécialités évoquées ici devrait renseigner sur le retard de l’Université algérienne en près de soixante ans de parcours zigzagant. Tout est perdu dans la transmission des savoirs ? Peut-être pas, mais à quelle échelle les renouvelle-t-on ?

Pour comprendre et formuler un objet de recherche, en l’espèce sur le texte littéraire, le sociologue et sémiologue Roland Barthes posait la question : « Par où commencer ? » C’est ce commencement, cette base commune de savoir, qui manque à la communauté universitaire algérienne. Si les sciences, toutes les sciences, sont un humanisme, pourquoi Plutarque, Démocrite, Lao Tseu, Zhu Xi, Al-Kindi, Sohrawardi et bien d’autres n’appartiendraient-ils pas à l’Université algérienne et à ses débats intellectuels fondateurs ? La sagesse de la science prévient toutes les intempérances : l’Université ne peut se suffire du néant des savoirs et, surtout, du tapage politico-idéologique prôné par l’enseignant- chercheur Adel.

Tebboune et l’urgence d’une réforme de l’Université

Nacer Djabi est un sociologue connu et reconnu. Lecteur par nécessité, je n’ignore pas ses travaux, notamment sur l’émergence du syndicalisme en Algérie et sur la sociologie des acteurs du champ politique algérien, qui devraient compter dans le bilan de l’Université algérienne. Nacer Djabi a parlé, en diverses circonstances, avec beaucoup de courage et de discernement du malaise de l’institution universitaire nationale et, pour ma part, je cosignerais volontiers tout ce qu’il a écrit là-dessus, ces dernières années. En 2017, dans une confrontation avec les gardiens du temple, il avait, ainsi que l’estimé Ahmed Cheniki (Université Badji Mokhtar, Annaba), mis sa démission sur la table. Belle leçon de conviction morale. Abderrazak Adel, qui espère former des « acteurs » de l’Université « intellectualisés » ne donne pas de définition de l’intellectuel, notion récente qui correspond autour des XIX e et XX e siècles en France à la figure d’un penseur (maître de l’Université, écrivain) qui interpelle sa société et nourrit ses combats.

Sous cet angle, Nacer Djabi est un authentique intellectuel algérien. Le regard critique et le désaveu qu’il porte sur l’Université restent établis ; il écrit ainsi : « L’Université algérienne est dans une situation chaotique. Il n’y a ni production scientifique, ni de rôle social et pédagogique. Elle a besoin d’une grande réforme. Ses problèmes sont connus de tous depuis des années. Et ce n’est ni le ministre de l’Enseignement supérieur, ni le premier ministre qui peuvent changer cette amère situation. Seul un président élu légitimement peut amorcer cette réforme ». Constat irrécusable, en partie seulement. La dernière phrase, cette béance de la « légitimité » supputée du chef de l’État, relève d’une perspective politique nettement orientée. Nacer Djabi ne s’embarrasse pas de nuances lorsqu’il s’agit de « taper » sur le président de la République, ce qui distingue, en effet, un pur néo-hirakiste. En quoi M. Tebboune, président de la République, n’aurait-il pas les mains libres et l’autorité pour concevoir une « grande réforme » de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ? Il n’y en pas eu dans l’histoire de l’Université algérienne depuis les regrettés président Houari Boumediene et ministre des Universités Mohamed-Seddik Benyahia, en 1971.

Peut-être que c’est le moment. M. Tebboune peut lancer le chantier de l’autonomie administrative, financière, pédagogique et scientifique de l’Université algérienne à laquelle se rattachera son nom. Et ce ne sont pas les prévenances du chercheur du CREAD qui l’en empêcheront.

– Les paradoxes du hirak et du néo-hirak

Le sociologue Nacer Djabi est, selon la vox populi, pressenti dans un cabinet noir du néo-hirak. Il convoque cette sempiternelle « légitimité » d’un président en exercice, reconnu par son peuple, ses voisins et la communauté internationale. C’est un président qui travaille, qui procède à des arbitrages nationaux et internationaux, qui monte en première ligne pour défendre l’intégrité de l’image de la nation algérienne – récemment contre le président Macron qui en a fait une présentation étriquée et injurieuse. Personne ne peut dire et écrire que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a bradé la dignité de l’Algérie et des

Algériens. M. Tebboune gouverne : on ne peut être plus légitime devant l’Histoire.

Dans le jugement du sociologue, le chef de l’État est critiquable, le néo-hirak, qui lui fait face, ne l’est pas. Disons-le sans détour : ce néo-hirak n’est pas dans l’honneur de la confrontation politique. Il parle dans un non-lieu, sans l’assignation d’un espace et d’une identité lisible. Il ne s’est jamais déterminé publiquement relativement à sa composante, particulièrement terroriste. Ceux qui s’expriment en son nom, très rarement, comme Adel et Djabi, restent dans une brumeuse énonciation. Dans ce débat sur l’Université, d’où parlent-ils ? Se contenterait-on de la qualification de « spécialistes » que leur accorde « Le Quotidien indépendant » ? Depuis l’avènement du néo-hirak, voilà donc vingt- quatre mois, aucun néo-hirakiste n’a eu le courage de s’exprimer à visage découvert. Quitte à provoquer encore une fois la colère des néo-hirakistes, je redis ma position sur l’échec du hirak originel du 22 février 2019 et sur les lâchetés qui s’ensuivirent. Celles de Adel et Djabi et de leurs amis. Comme de centaines de milliers d’Algériens, j’avais la foi du hirak dès ses premières heures. L’erreur du mouvement populaire a été de laisser le Français Lahouari Addi, Maitres Mustapha Bouchachi, Zoubida Assoul et Karim Tabbou, agents de la NED, en prendre, à Lyon, Paris et à Alger, la direction et décider de sa feuille de route. Mon seul regret, en tant que marcheur, était de voir le hirak s’écarter des dispositions de la Constitution algérienne en vigueur et refuser, comme y invitait le haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), qui a accompagné le mouvement populaire et son vœu de fraternité (« khawa-khawa), un retour aux urnes. Cette élection présidentielle était à la mesure du hirak et de ses espérances. Le hirak aurait pu présenter son candidat et contrôler tout le processus de l’élection présidentielle, s’il avait préservé son ancrage populaire, s’il n’avait pas cédé aux activistes pro-impérialistes de la NED. En politique, il n’y a pas de fatalité. L’hypothèse chilienne d’un jeune candidat âgé de trente-cinq ans, M. Gabriel Boric, issu de la gauche sociale, antisioniste et pro-palestinien, élu le 19 décembre 2021 président de la République avec le soutien dans les urnes de marcheurs andins de 2019, partageant la même identité et les mêmes espoirs démocratiques du hirak algérien, n’était pas viable en Algérie. Au Chili, le principe de l’élection n’a jamais été refusé par la gauche qui a réalisé son union sacrée devant la droite et l’extrême droite. L’Algérie n’a jamais été dans un semblable processus politique.

Depuis le départ des frères Bouteflika, début avril 2019, il n’y avait plus aucune force politique organisée pour battre dans l’élection présidentielle de juillet 2019 n’importe quel candidat du mouvement populaire, fut-il Maitre Mustapha Bouchachi, cornaqué par la NED. Les chefs autoproclamés du hirak, se retournant contre l’ANP, lançant le vil slogan « Dawla madania machi ’askaria », avaient appelé au boycott de cette élection. Le tournant politique radical qu’attendaient les Algériens n’a pas eu lieu. Il n’y aura pas, en Algérie, de Deuxième République par la voie démocratique du vote. Le mouvement populaire, parasité par des

influences étrangères, voulait s’emparer du pouvoir par un coup de force. C’est encore plus évident, aujourd’hui, avec l’emprise sur le néo-hirak d’organisations terroristes comme Rachad (islamiste) et le MAK (séparatiste kabyle).

Le hirak a rejeté l’élection de juillet, annulée par le gouvernement intérimaire faute de candidats, puis celle de décembre 2019. Cette élection, organisée sans heurts notables, dont le résultat n’a été contesté par aucun candidat, a été une élection légale – et, dans une consultation démocratique le nombre de participants compte peu. Cette élection présidentielle signe la fin du hirak. M. Tebboune a été régulièrement et légalement élu par les Algériens. Il est, dorénavant, malhonnête d’opposer la « légitimité » de l’élection à un président qui n’est pas un intrus à la Mouradia ni un dictateur annoncé par un pronunciamiento de l’armée. Si, effectivement, Abderrazak Adel et Nacer Djabi, néo-hirakistes, ne reconnaissent pas l’élection présidentielle du 12 décembre 2021, ils devraient en tirer les conséquences et ne pas s’impliquer contradictoirement dans un débat politique dont M. Tebboune a pris l’initiative. Ils viennent de s’exprimer librement sur un projet du chef de l’État, ils en ont le droit en tant que citoyens ou militants d’un parti agréé. Cela fait partie du jeu politique. Mais leurs imprécations nocturnes contre un président en poste, au nom des errances du néo-hirak, est déloyale.

À ce que je sache, ni l’économiste ni le sociologue n’ont décrié la légitimité des élections soviétiques du candidat-président Bouteflika et des inflexions qu’il a donné à la Constitution algérienne, encore moins la « légitimité » du quatrième mandat qui lui a été consenti et entièrement dévolu à son cadet Saïd Bouteflika, dans une inédite « régence républicaine ». Le signalé service qu’ils peuvent apporter à la politique algérienne, c’est de juger M. Tebboune sur ce qu’il fait pour l’Algérie. Son élection à la présidence de la République a déjà deux ans d’âge et ils continuent à la contester au nom d’un néo-hirak qui a perdu son étiage populaire, qui s’est progressivement transformé en organisation politique d’opposition non agréée au pouvoir légal, de surcroît sous la coupe de deux groupes terroristes, Rachad et le MAK.

Je ne crois pas que Djabi et Adel puissent avoir l’honnêteté intellectuelle de se prononcer sur cette dérive du mouvement populaire du 22 février 2019, qui n’avait plus d’objet ni de légitimité populaire après l’élection présidentielle du 12 décembre 2019. Ni de reconnaître leur échec à initier la semblable démarche démocratique que le « hirak chilien ». Ils n’en finiront pas de subodorer que l’État algérien tombe comme un fruit blet, ce qui n’est pas advenu, même sous la direction bancale de MM. Bensalah et Bedoui. L’économiste de l’Université de Khenchela et le chercheur du CREAD marchent, en toute responsabilité, la main dans la main avec des ennemis de la nation algérienne.

Un exemple de gestion perverse de l’Université :

Un recteur-potentat et ses clones

M. Tebboune est incontestablement le sixième président de la République algérienne démocratique et populaire instituée au sortir de la guerre anticoloniale (1954-1962). Ses choix politiques sont-ils toujours judicieux ? Pourquoi les Algériens n’en discuteraient-ils pas ? Sur la situation de l’Université algérienne, l’enseignant-chercheur Abderrazak Adel a dit, autrefois, dans d’autres déclarations, sous le règne des frères Bouteflika et aujourd’hui encore, des vérités fortes – tout comme Nacer Djabi. Je souscris pleinement à leur critique de la gestion aventureuse de l’Université lorsqu’ils la fondent sur leur pratique d’enseignant-chercheur et de chercheur, non pas sur des billevesées de néo- hirakistes.

M. Tebboune a parlé d’autonomie de l’Université : il a les moyens, en dépit de cette tortueuse légitimité que lui oppose Djabi, d’y conduire une « grande réforme », de la rendre à tous ses travailleurs et à ses étudiants. Et surtout, définir l’exacte responsabilité de ses dirigeants qui doivent être élus par leurs pairs pour des mandats courts et limités. M. Tebboune devrait-il tolérer un recteur d’Université en poste pendant plus de vingt ans alors qu’un président de la République ne peut constitutionnellement cumuler que deux mandats de cinq ans ? J’insiste sur ce recteur-potentat parce qu’il a incarné longtemps, avec la complicité de plusieurs ministres de tutelle, une Université déviante, sans morale. Il représente ce que l’Université algérienne ne doit plus être. Ce n’est ni caricatural ni anecdotique.

Ce recteur-potentat a pu se constituer, contre toute éthique de l’Université, une garde rapprochée, qu’il a versée dans la direction de plusieurs universités de l’Est algérien. Cela est vérifiable. La communauté universitaire de l’Est du pays a pris l’habitude de désigner, avec amertume et dérision, du nom de ce recteur-potentat X1, sous la formule X2, X3, X4, X5, X5, X7, X8, X9, X10… des recteurs d’Université qu’il a soutenus et singulièrement poussés avec la bénédiction du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Parfois jusqu’à la présidence de la Conférence régionale des Universités de l’Est, qui reste dans la corbeille de ses protégés. Signe du tripatouillage indécent du ministère de tutelle, ce recteur-potentat, longtemps indéboulonnable, a été promu à la présidence d’un Centre national de recherche pharmaceutique dont il n’est pas un spécialiste. Cette nomination a été sévèrement dénoncée sur les réseaux sociaux comme une injustice et ressentie comme une insulte aux valeureux professeurs de pharmacie de l’Université algérienne, qui ont parfois consacré avec abnégation plusieurs décennies à l’enseignement et à la recherche dans cette

discipline. Comment conçoit-on le mérite au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ?

Nacer Djabi souligne la « situation chaotique » de l’Université algérienne. C’est une Université déchue. Sous la présidence de M. Tebboune, la politique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, successivement dirigé par les professeurs Chems-Eddine Chitour et Abdelbaki Benziane, a promu un jeunisme, mettant aux commandes des facultés et des départements des enseignants-chercheurs débutants, âgés entre 25 et 35 ans, sans aucune expérience ni dans la recherche ni dans l’enseignement, ignorant totalement la législation universitaire. Ils ne sont nommés à ces postes de responsabilité, qui exigent une réelle profondeur dans le champ universitaire, que pour maintenir un ordre de galère dans des structures de savoir, pour le compte de leur recteur. Alors, va la galère ! Oui, à l’Université de …, il n’y a pas de vagues !

Bravo, M. le recteur Xn, qui pose une semelle de fer sur « son » Université et « ses » personnels. Dans ce rajeunissement typique, un chef de département porteur d’un magister ou en attente de soutenir un doctorat plagié avec un jury-maison, note un professeur qui l’a formé – et, le cas échéant, il peut le sanctionner sévèrement. De quelles valeurs cette Université algérienne peut-elle se réclamer, sinon de la jungle où triomphe la loi du plus fort ? Imagine-t-on M. Abdelbaki Benziane reprendre, après son mandat ministériel, sa charge d’enseignant-chercheur à l’Université Ahmed Ben Bella d’Oran pour être tancé – à la demande

d’un doyen ou d’un recteur – par un chef de département de vingt-cinq ans, sans

aucune considération pour son aîné ? Ou être contrôlé dans son amphi par un planton ? Horreur !!!

Le quotidien « L’Expression » du clairvoyant journaliste Ahmed Fattani, dont l’approche éditoriale est sans ambigüité relativement au présent et à l’avenir de l’Algérie, a signalé une situation de dévoiement de la responsabilité à l’Université, qui n’est pas exceptionnelle. Dans son édition du 21 décembre 2021,il expose avec une remarquable concision la réaction des professeurs de la clinique de chirurgie dentaire Zabana, dans la ville de Blida (Cf. « La Clinique Zabana précise ») à une situation quasi-tragique qui a troublé leur établissement pendant plusieurs années. Le chef de service de cette clinique, un jeune professeur, nommé en 2005, a mené à la trique les personnels de cette institution universitaire. Dans leur correspondance, les professeurs de la Clinique Zabana, reviennent sur l’agitation qu’a connue leur Clinique où ce chef de service « harcelait » et « humiliait » les enseignants-chercheurs, ainsi treize professeurs qui ont été probablement ses maîtres, les poussant à démissionner ou partir en retraite pour échapper à ses vexations. Quinze agents techniques de santé ont été également obligés de quitter l’établissement. Ils relèvent : « Certains de ces enseignants ont eu des dépressions, des agents paramédicaux humiliés en pleine salle clinique pleuraient devant nous, à chaudes larmes ». Ce chef de service, depuis 2005, à l’abri de contrôle et de sanction, pouvait regarder avec morgue une tentative de « conciliation » avec ses collègues et les ATS de l’établissement. Et,il pouvait se prévaloir d’un comportement abject : « une résidente a fait l’objet de calomnies que la morale réprouve ». Voilà, c’est dit. Comme à Zabana, ce sont des centaines d’ignominies qui entachent les Universités d’Algérie malades de leurs dirigeants. Voilà le genre de responsables – sans « humanité », notent les auteurs de la correspondance – qui fleurit dans l’Université algérienne au su et au vu des directeurs centraux, des secrétaires généraux et des ministres.

N’épilogue-t-on pas dans la communauté universitaire de l’Est sur ce propos insane d’un recteur (qui est un Xn) qui a présenté un doyen de faculté qu’il venait d’installer comme son « chien de garde » (Kelb el hirassa) ? Une image dégradée et humiliante de l’Université. Mais ce recteur, qui n’a pas signé de son nom la première ligne d’un polycopié ou d’un ouvrage de recherche, qui n’a jamais rien enseigné, est protégé par les directeurs centraux du ministère et par le ministre et ses subordonnés, pour ne pas répéter sa formulation blâmable, peuvent avec son assentiment sabrer les enseignants-chercheurs à leur guise, sans aucun recours.

Comme dans la Clinique de chirurgie dentaire de Zabana. Mais, plus encore : « Tu n’es pas avec moi, tu es contre moi, je te sabre ». Dans une telle situation d’indignité où sont les savoirs et la distinction scientifique ? Une Université de chefaillons ne peut créer qu’un climat d’insécurité, qui n’est pas propice au développement des connaissances. L’Université algérienne est entrée dans un âge obscur. Certes, des enseignants-chercheurs d’une exemplaire probité intellectuelle font front vaille que vaille à sa médiocrité. Mais jusqu’à quand ?

Les autorités de cette Université ne reculent pas devant les petits arrangements obscènes, voire même de « tueries » entre amis dans le bruissement de bureaux calfeutrés. C’est une règle dans l’organisation endogamique de l’Université algérienne que le ministre, le secrétaire général du ministère, les directeurs centraux et les recteurs d’Université se protègent les uns et les autres, ne répondent jamais aux doléances et aux courriers des enseignants-chercheurs. À l’occasion, ils peuvent marcher sur le corps d’un enseignant-chercheur et

l’écraser. Cela s’est vu. Pour maintenir sa conception despotique de la gestion des Universités, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a assimilé abusivement la fonction de recteur d’Université à celle de wali. Il n’est pas ainsi exclu de voir un recteur nommé dans une Université où il n’a pas enseigné une seconde, dans une région et une ville qu’il ne connaît pas. Six ans à…, puis six à …, le reste à l’avenant. Et un recteur peut être nommé dans une Université où sa spécialité n’est pas enseignée, parce que pour le ministère ce n’est plus un enseignant-chercheur comme partout dans les Universités du monde, mais un gestionnaire : un directeur d’usine. Les lois de l’État algérien autorisent-elles ce détournement de statut par le ministère de tutelle ? Il n’y a pas, jusqu’à preuve du contraire, de décret présidentiel créant le corps spécifique des recteurs d’Université.

La gabegie est durablement répandue. Les ministres Chitour et Benziane n’ont donc rien vu ? Si Abdelbaki Benziane est un gestionnaire sans références académiques probantes, Chems Eddine Chitour est un intellectuel de renom, d’une culture scientifique aguerrie, qui aurait pu sortir de l’ornière la science algérienne, mais ni l’un ni l’autre n’ont échappé aux coupeurs de têtes tapis dans les basses- fosses des directions centrales du ministère. Parmi ces directeurs centraux, rentiers de la haute fonction publique, un spécimen de haute volée, le professeur Aouragh, directeur de la recherche scientifique et technologique, plagiaire honteux de Mme

Valérie Pécresse, règne sur ce secteur aux résultats désastreux depuis plus de dix ans. Sous sa direction, l’Algérie n’est pas classée dans les palmarès mondiaux des établissements universitaires et occupe des positions peu honorables dans les tableaux arabe et africain. Lui a-t-on jamais demandé de s’en expliquer ?

MM. Chitour et Benziane ne reconnaitront jamais leur responsabilité dans cette dérive malheureuse de petits chefs outrecuidants que produit sans discontinuer l’Université algérienne. Il faut craindre que le fonctionnement de l’Université algérienne, en raison non pas de sa législation qui est saine mais de défaillances humaines, imputables principalement à ses gestionnaires, soit un point noir dans le bilan quinquennal du président Tebboune. À sa décharge, il a hérité d’une institution, gravement compromise, sous le règne des frères Bouteflika. Je ne parierais pas que le chef de l’État, malgré sa volonté de bien faire, puisse réussir face aux blocages des directions centrales du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais, il n’est jamais tard, pour lui, de donner un coup de pied dans la fourmilière et de tracer dans une audacieuse réforme les contours de l’Université algérienne du futur, une Université démocratique, ouverte à la société et au monde, au renouvellement continu des savoirs et promouvant ses enseignants-chercheurs et ses chercheurs au seul mérite. Dans cette Université, les présidents et doyens de facultés ne seront reconnus que par leur aptitude à la recherche et à l’enseignement. Les recteurs qui n’ont pas mis les pieds dans un amphithéâtre, une salle de TD ou de TP, en plus de vingt ans dans certains cas, ne seront plus que le spectre d’un passé exécrable de l’Université. Ce débat sur l’Université n’est pas vain.

Notes:

- Je ne suis pas rentré dans le détail des infamies de l’Université, d’hier et d’aujourd’hui. Il y aurait de quoi écrire un volumineux Livre noir, avec des preuves matérielles à l’appui. Cent Clinique Zabana, en pire ! Je ne décris, ici, que des faits prouvés se rapportant aux Universités de l’Est et à une conception globale des Universités algériennes. Mais, il faut séparer le bon grain de l’ivraie : il y a des recteurs intègres dans l’Est du pays qui n’ont aucun lien avec un recteur-potentat. Mais, rien ne devrait racheter le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ses ministres et ses directions centrales dans la déliquescence de l’Université algérienne. Ils ont encouragé, le plus souvent, des gestions maffieuses.

- Je lis dans la presse du 25 décembre 2021 le compte-rendu d’un entretien du professeur Boualem Saïdani, directeur des enseignements et de la formation supérieure au ministère de tutelle, au troisième rang hiérarchique après le ministre et le secrétaire général, avec la Chaîne 1 de la Radio algérienne (Cf. « Le Soir d’Algérie », 24-25 décembre 2021). Une retombée bien tardive après le coup de semonce du président de la République lors du conseil des ministres du 19 décembre 2021. Ces « réaménagements », au pied-levé, du fonctionnement de l’Université, cette ambition de formations « appliquées », cet ajustement de l’Université aux entreprises, sont une amère resucée dite et redite par ses prédécesseurs. Sans résultats. S’il y a, aujourd’hui, le besoin d’une Loi d’orientation de l’Université, faisant table rase des improvisations actuelles, elle ne devrait être décidée qu’au plus haut niveau de l’État et non pas par à-coups et par des mesures opportunistes.

- Cela n’a rien à voir avec l’objet de cette contribution. Un salut fraternel à Yazid Ben Hounet, anthropologue au CNRS (Paris). Né Français, en vertu du droit du sol, de parents algériens, il a retrouvé et magnifié avec beaucoup d’émotion sa part d’Algérie, qui est aussi son pays, qu’il sait défendre avec science et passion. M. Ben Hounet n’a jamais trahi l’Algérie, il n’a pas été exfiltré du pays pendant la guerre islamiste des années 1990 dans une malle des « services » de l’ambassade de France pour être naturalisé Français. Il n’a pas quitté l’Algérie pour se faire Français et appeler, en propagandiste du « Français du futur », les Algériens à détruire leur Nation et à le suivre dans cette voie pour « sortir de la misère et de la jérémiade identitaire et de la rente du postcolonial ». Il n’est pas un contractuel supplétif de l’Armée française qui tue des civils (Syrie, Sahel), dont le nom de sinistre mémoire n’a pas changé : HARKI. Écrivain, universitaire, il publie sous sa signature des ouvrages de qualité qui aident l’Algérie et sa communauté universitaire. Respect.